「ガーデニング・農業 > 植木」の商品をご紹介します。

紅~桃紅色の一重咲きツバキ苗木・姫侘助椿(ツバキ)姫侘助(ヒメワビスケ)6号 苗木

※写真は見本品です。 22年9月23日に撮影しました。木の状態は季節によって変化いたします239d-u ツバキ pk hi 細くて長い花びらは、筒状の形を長く崩さないので茶花として多く利用されているワビスケツバキのひとつです。椿"姫侘助(ヒメワビスケ)" (分類) ツバキ科ツバキ属の常緑中高木、 (学名) Camellia japonica 'Hime-wabisuke' (樹高) 2~3m (開花期) 12月~3月 (利用) 庭植え、鉢植え (栽培敵地) 東北地方以南 淡紅縦縞斑一重、猪口咲き侘助。 ワビスケと名づけられていますが、和風のイメージはなく、 小さい花できらりと光るような魅力的な花です。 尾張地方で発見されたツバキで、1974年に浅井進一氏が命名、発表された品種です。 下は舞鶴自然公園の「姫侘助」

4950 円 (税込 / 送料込)

桃紅色の一重盃状咲き・小輪椿(ツバキ)古都の香(コトノカオリ) 樹高約1m 苗木 4.5号(g06-2)

※写真は見本品です。 23年9月23日に撮影しました。木の状態は季節によって変化いたします239d-u ツバキ 椿 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木、 学名: Camellia 分布: 本州、四国、九州、アジア東部と南東部 開花期: 10月~5月(品種により異なる) 耐寒温度: -5℃~5℃(品種により異なる) 樹高: 5~15m 栽培敵地: 東北地方中部以南 適潤な肥沃な土地でよく育ち、成長は遅いが、耐陰性、耐潮性が強いので海岸地方に多い樹木です。 丈夫な性質の樹木で、自然の中でも多彩な色、八重咲き種があり、交配しやすいことから多くの園芸品種があります。 各地にツバキの名所があり、自生種の伊豆大島、高知県足摺岬、長崎県五島列島、などには群落があります。 また青森県平内町の椿山と秋田県男鹿(おが)市の能登(のと)山は「ツバキ自生北限地帯」として国の天然記念物に指定されています。 また、各地のお寺などにはよく知られた椿があり、大木は県の天然記念物になっているものも数多くあります。 椿の育て方 椿は常緑樹で暖かい地方に分布するものが花の咲いている季節でも移植ができます。 半日陰の排水のよい所を好み、過湿な所では根腐れをおこすので、盛り土をするか、溝などをつくり排水をよくしてから植えてください。 耐寒性もある丈夫な樹木ですが、北海道での栽培はできません。 また、暖地性の品種はもっと温かい地方でなければ植栽できないものもあります。 病害虫 椿やサザンカの仲間にはチャドクガが産卵することがあります。 4月下旬から6月上旬と7月上旬から9月上旬に発生し、卵から孵った幼虫は一塊になって葉の裏側の葉肉を食害します。 葉が白い絣のように見えますのでこのとき気づくと葉とともに虫を殺すことができまず、大きくなると全体に広がるので、殺虫剤散布となります。 幼虫は脱皮を繰り返すので、抜け殻の毒毛が木に残り触れるとかゆみを生じるので注意が必要です。 食害性害虫の説明はこちらです。 ツバキは常緑ですが、花後の春には古い葉を落とします。木の葉は病気のように見えます。 ある種の菌に犯されているわけですが、落葉する葉を雑菌から守る必要が無くなったとも考えられます。落葉後は新芽が出て綺麗になります。 椿 都鳥 学名: Camellia japonica 'Miyakodori' 開花期: 3~4月 。 樹高: 2~4m 栽培敵地: 東北南部以南 江戸で古くから栽培されていた椿です。都鳥はユリカモメのことで純白の八重蓮華咲きです。 樹形は立ち性で性質はあまり強くありません。 細長い花びらが 三、四重に重なり 外弁は弓上に大きく反り秀麗な花形です。

2200 円 (税込 / 送料別)

白色一重椀咲き椿(ツバキ)白嶺(ハクレイ)6号接ぎ木苗木(g08)

写真は見本品です。 苗は25年1月14日に撮影しました。 状態は季節によって変化いたします。251b-u ラベルは花のイメージですので、実際の花色とは多少異なります。 ツバキ wt hiツバキ 椿 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木、 学名: Camellia 分布: 本州、四国、九州、アジア東部と南東部 開花期: 10月~5月(品種により異なる) 耐寒温度: -5℃~5℃(品種により異なる) 樹高: 5~15m 栽培敵地: 東北地方中部以南 適潤な肥沃な土地でよく育ち、成長は遅いが、耐陰性、耐潮性が強いので海岸地方に多い樹木です。 丈夫な性質の樹木で、自然の中でも多彩な色、八重咲き種があり、交配しやすいことから多くの園芸品種があります。 各地にツバキの名所があり、自生種の伊豆大島、高知県足摺岬、長崎県五島列島、などには群落があります。 また青森県平内町の椿山と秋田県男鹿(おが)市の能登(のと)山は「ツバキ自生北限地帯」として国の天然記念物に指定されています。 また、各地のお寺などにはよく知られた椿があり、大木は県の天然記念物になっているものも数多くあります。 椿の育て方 椿は常緑樹で暖かい地方に分布するものが花の咲いている季節でも移植ができます。 半日陰の排水のよい所を好み、過湿な所では根腐れをおこすので、盛り土をするか、溝などをつくり排水をよくしてから植えてください。 耐寒性もある丈夫な樹木ですが、北海道での栽培はできません。 また、暖地性の品種はもっと温かい地方でなければ植栽できないものもあります。 病害虫 椿やサザンカの仲間にはチャドクガが産卵することがあります。 4月下旬から6月上旬と7月上旬から9月上旬に発生し、卵から孵った幼虫は一塊になって葉の裏側の葉肉を食害します。 葉が白い絣のように見えますのでこのとき気づくと葉とともに虫を殺すことができまず、大きくなると全体に広がるので、殺虫剤散布となります。 幼虫は脱皮を繰り返すので、抜け殻の毒毛が木に残り触れるとかゆみを生じるので注意が必要です。 食害性害虫の説明はこちらです。 ツバキは常緑ですが、花後の春には古い葉を落とします。木の葉は病気のように見えます。 ある種の菌に犯されているわけですが、落葉する葉を雑菌から守る必要が無くなったとも考えられます。落葉後は新芽が出て綺麗になります。

4950 円 (税込 / 送料別)

桃紅地に白覆輪一重猪口咲極小輪ツバキ 苗・ソウシン侘助椿(ツバキ) 湊晨侘助(ソウシンワビスケ)苗木 8号(g05-3)

写真は見本品です。 苗木の写真は24年8月3日に撮影しました。 状態は季節によって変化いたします。229d ツバキ pk mi hi椿 湊晨侘助(ソウシンワビスケ) (分類) ツバキ科ツバキ属の常緑中高木、 (学名) Camellia wabisuke 'Soushin-wabisuke' (樹高) 2~3m (開花期) 11月~3月 (利用) 庭植え、鉢植え (栽培敵地) 東北地方以南 紅侘助系で白覆輪の出る品種で一重猪口咲極小輪 ワビスケツバキの最高傑作です。 下総侘助(しもふさわびすけ=千葉県自生のピンクのワビスケ)の自然実生で交配相手は玉の浦(たまのうら)と推測されています。2005年埼玉県で平井湊晨氏の発表。 下は成長した「湊晨侘助」。まとまりやすい樹形になります。

9900 円 (税込 / 送料込)

白地に赤い絞りが少し入る一重咲き、早咲き品種椿(ツバキ)秋一番(アキイチバン) 5.5号苗(g9-1)

写真は見本品です。 苗木は23年9月28日に撮影しました。木の状態は季節により変化いたします。239d-u ツバキ wt mi hi ツバキ 椿 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木、 学名: Camellia 分布: 本州、四国、九州、アジア東部と南東部 開花期: 10月~5月(品種により異なる) 耐寒温度: -5℃~5℃(品種により異なる) 樹高: 5~15m 栽培敵地: 東北地方中部以南 利用: 庭木、鉢植え(ポット苗) 適潤な肥沃な土地でよく育ち、成長は遅いが、耐陰性、耐潮性が強いので海岸地方に多い樹木です。 丈夫な性質の樹木で、自然の中でも多彩な色、八重咲き種があり、交配しやすいことから多くの園芸品種があります。 各地にツバキの名所があり、自生種の伊豆大島、高知県足摺岬、長崎県五島列島、などには群落があります。 また青森県平内町の椿山と秋田県男鹿(おが)市の能登(のと)山は「ツバキ自生北限地帯」として国の天然記念物に指定されています。 また、各地のお寺などにはよく知られた椿があり、大木は県の天然記念物になっているものも数多くあります。 椿の育て方 椿は常緑樹で暖かい地方に分布するものが花の咲いている季節でも移植ができます。 半日陰の排水のよい所を好み、過湿な所では根腐れをおこすので、盛り土をするか、溝などをつくり排水をよくしてから植えてください。 耐寒性もある丈夫な樹木ですが、北海道での栽培はできません。 また、暖地性の品種はもっと温かい地方でなければ植栽できないものもあります。 病害虫 椿やサザンカの仲間にはチャドクガが産卵することがあります。 4月下旬から6月上旬と7月上旬から9月上旬に発生し、卵から孵った幼虫は一塊になって葉の裏側の葉肉を食害します。 葉が白い絣のように見えますのでこのとき気づくと葉とともに虫を殺すことができまず、大きくなると全体に広がるので、殺虫剤散布となります。 幼虫は脱皮を繰り返すので、抜け殻の毒毛が木に残り触れるとかゆみを生じるので注意が必要です。 食害性害虫の説明はこちらです。 ツバキは常緑ですが、花後の春には古い葉を落とします。木の葉は病気のように見えます。 ある種の菌に犯されているわけですが、落葉する葉を雑菌から守る必要が無くなったとも考えられます。落葉後は新芽が出て綺麗になります。椿 秋一番 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木、 学名: Camellia japonica 'Akiichiban' 開花期: 11月~3月 (主に3月) 樹高: 2~4m 栽培敵地: 東北北部以南 白色地に紅色縦絞りが入る一重筒咲き。 絞りの入り方にはばらつきがあり、まれに白や赤一色の花が咲くこともあります。 樹形は立性で枝は横張性です。

3850 円 (税込 / 送料別)

椿(ツバキ)百路の日暮(モモジノヒグラシ) 苗木 7号(g04-2)

※写真は見本品です。25年3月に開花した花は一枚目の写真です。 絞り模様の椿は、性質上、赤のみの花が咲く場合がございます。 写真は24年12月2日に撮影しました。木の状態は季節によって変化いたします2412a-u椿 百路の日暮(モモジノヒグラシ) 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木 学名: Camellia japonica`Momoji-no-higurashi' 開花期: 3月~4月。 樹高: 2~4m 栽培敵地: 東北南部以南 「日暮し」の枝変わりで、桃地に濃紅色の縦絞りや白小絞りが入る八重レンゲ咲、筒~割しべの大輪。 紅の単色が咲く時がある。 花は全開すると外曲して蓮華性を帯びる。

5500 円 (税込 / 送料別)

絞侘助(シボリワビスケ)椿(ツバキ) 胡蝶侘助(コチョウワビスケ) 6号 苗木(g07-5)

写真は見本品です。 2枚目の苗木は23年9月26日に撮影しました。3枚目は前年開花期のものです。 状態は季節によって変化いたします。239d ツバキ hi mi椿 胡蝶侘助 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木 学名: Camellia wabisuke 'Kochowabisuke' 別名: 絞侘助(しぼりわびすけ) 樹高: 2~4m 開花期: 2~4月 栽培敵地: 東北中部以南 江戸期に「侘助」と呼ばれていたのはこの胡蝶侘助を指します。 胡蝶侘助は紅色に白色の斑が入る極小輪一重猪口咲きで、上品な姿で成長も遅いことから非常にに高価なツバキとして扱われてきました。 生花や茶花として人気のあるワビスケ椿の最高品種とされていて、古くは大変高価なものとして取引されていました。 現在でも京都をはじめ各地に古木が現存します。 石庭で有名な京都の「竜安寺」や西京区の竹の寺として知られている「地蔵院」に胡蝶侘助の古木があります。 さらに本能寺の変で明智光秀の謀反により倒れた織田信長の菩提を弔うため豊臣秀吉が建立した「大徳寺総見院」には樹齢四百余年とされる日本最古の胡蝶侘助があり、どれもが長年にわたって大切に守られてきました。 ワビスケとは.ウラクツバキ(‘タロウカジャ’=‘ウラク’)から生まれたもので、葯(やく・雄しべの先端の花粉を作る器官)が退化して花粉を作らないものをワビスケと定義付けられていますが、一般には小さく(極小輪~中輪)、一重猪口咲きのものをワビスケと呼ばれています。 成長が遅いので葉の詰まったがっちりした樹形になります。

3300 円 (税込 / 送料別)

お茶花、フイリハツアラシ椿(ツバキ) 絞り初嵐(シボリハツアラシ) 5号 苗木

写真は見本品です。個体によって絞りの入り具合は変わってきます。 2枚目苗木の写真は24年11月19日に撮影しました。3枚目以降は前年開花時のものです。木の状態は、季節により変化します。2411c-u ツバキ mi ya 椿 絞り初嵐 福岡 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木、 学名: Camellia japonica ‘Shibori-hatsuarashi' 開花期: 10月~3月 樹高: 2~3m 栽培敵地: 東北南部以南 白地に紅色の吹きがけ一重、筒~ラッパ咲き、筒しべ中輪。 初嵐の自然実生から生まれた品種で1965年に国武富太氏の命名、発表 樹形は立ち性で性質は強い 絞りの入り方は花により様々です。 樹形は横張性です。上の写真は販売商品ではございません。ツバキ 椿 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木、 学名: Camellia 分布: 本州、四国、九州、アジア東部と南東部 開花期: 10月~5月(品種により異なる) 耐寒温度: -5℃~5℃(品種により異なる) 樹高: 5~15m 栽培敵地: 東北地方中部以南 適潤な肥沃な土地でよく育ち、成長は遅いが、耐陰性、耐潮性が強いので海岸地方に多い樹木です。 丈夫な性質の樹木で、自然の中でも多彩な色、八重咲き種があり、交配しやすいことから多くの園芸品種があります。 各地にツバキの名所があり、自生種の伊豆大島、高知県足摺岬、長崎県五島列島、などには群落があります。 また青森県平内町の椿山と秋田県男鹿(おが)市の能登(のと)山は「ツバキ自生北限地帯」として国の天然記念物に指定されています。 また、各地のお寺などにはよく知られた椿があり、大木は県の天然記念物になっているものも数多くあります。 椿の育て方 椿は常緑樹で暖かい地方に分布するものが花の咲いている季節でも移植ができます。 半日陰の排水のよい所を好み、過湿な所では根腐れをおこすので、盛り土をするか、溝などをつくり排水をよくしてから植えてください。 耐寒性もある丈夫な樹木ですが、北海道での栽培はできません。 また、暖地性の品種はもっと温かい地方でなければ植栽できないものもあります。 病害虫 椿やサザンカの仲間にはチャドクガが産卵することがあります。 4月下旬から6月上旬と7月上旬から9月上旬に発生し、卵から孵った幼虫は一塊になって葉の裏側の葉肉を食害します。 葉が白い絣のように見えますのでこのとき気づくと葉とともに虫を殺すことができまず、大きくなると全体に広がるので、殺虫剤散布となります。 幼虫は脱皮を繰り返すので、抜け殻の毒毛が木に残り触れるとかゆみを生じるので注意が必要です。 食害性害虫の説明はこちらです。 ツバキは常緑ですが、花後の春には古い葉を落とします。木の葉は病気のように見えます。 ある種の菌に犯されているわけですが、落葉する葉を雑菌から守る必要が無くなったとも考えられます。落葉後は新芽が出て綺麗になります。

2310 円 (税込 / 送料別)

椿(ツバキ)吉備(キビ) 6号接木苗

写真は見本品です。25年1月14日に撮影しました。 状態は季節により変化いたします。251bツバキ 椿 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木、 学名: Camellia 分布: 本州、四国、九州、アジア東部と南東部 開花期: 10月~5月(品種により異なる) 耐寒温度: -5℃~5℃(品種により異なる) 樹高: 5~15m 栽培敵地: 東北地方中部以南 適潤な肥沃な土地でよく育ち、成長は遅いが、耐陰性、耐潮性が強いので海岸地方に多い樹木です。 丈夫な性質の樹木で、自然の中でも多彩な色、八重咲き種があり、交配しやすいことから多くの園芸品種があります。 各地にツバキの名所があり、自生種の伊豆大島、高知県足摺岬、長崎県五島列島、などには群落があります。 また青森県平内町の椿山と秋田県男鹿(おが)市の能登(のと)山は「ツバキ自生北限地帯」として国の天然記念物に指定されています。 また、各地のお寺などにはよく知られた椿があり、大木は県の天然記念物になっているものも数多くあります。 椿の育て方 椿は常緑樹で暖かい地方に分布するものが花の咲いている季節でも移植ができます。 半日陰の排水のよい所を好み、過湿な所では根腐れをおこすので、盛り土をするか、溝などをつくり排水をよくしてから植えてください。 耐寒性もある丈夫な樹木ですが、北海道での栽培はできません。 また、暖地性の品種はもっと温かい地方でなければ植栽できないものもあります。 病害虫 椿やサザンカの仲間にはチャドクガが産卵することがあります。 4月下旬から6月上旬と7月上旬から9月上旬に発生し、卵から孵った幼虫は一塊になって葉の裏側の葉肉を食害します。 葉が白い絣のように見えますのでこのとき気づくと葉とともに虫を殺すことができまず、大きくなると全体に広がるので、殺虫剤散布となります。 幼虫は脱皮を繰り返すので、抜け殻の毒毛が木に残り触れるとかゆみを生じるので注意が必要です。 食害性害虫の説明はこちらです。 ツバキは常緑ですが、花後の春には古い葉を落とします。木の葉は病気のように見えます。 ある種の菌に犯されているわけですが、落葉する葉を雑菌から守る必要が無くなったとも考えられます。落葉後は新芽が出て綺麗になります。 椿 吉備(キビ) 開花期 : 11~3月 樹高 : 2~3m 紫色を帯びる桃色の筒しべの極小輪。 岡山県内の山林で発見されたもの。 1979年に筒井延夫氏の命名。 小さくて濃いピンクの花を咲かせる侘助椿(わびすけつばき)です。 花びらは輪郭がはっきりしています。 下は舞鶴椿公園の吉備 3月23日

4950 円 (税込 / 送料別)

錦キリン 越後雪椿・絞り模様の美しいつばき苗木椿(ツバキ) 錦麒麟(ニシキキリン)5号 苗木(d04)

写真は見本品です。 写真は25年2月11日に撮影しました。木の状態は季節によって変化いたします252b-uツバキ 椿 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木、 学名: Camellia 分布: 本州、四国、九州、アジア東部と南東部 開花期: 10月~5月(品種により異なる) 耐寒温度: -5℃~5℃(品種により異なる) 樹高: 5~15m 栽培敵地: 東北地方中部以南 適潤な肥沃な土地でよく育ち、成長は遅いが、耐陰性、耐潮性が強いので海岸地方に多い樹木です。 丈夫な性質の樹木で、自然の中でも多彩な色、八重咲き種があり、交配しやすいことから多くの園芸品種があります。 各地にツバキの名所があり、自生種の伊豆大島、高知県足摺岬、長崎県五島列島、などには群落があります。 また青森県平内町の椿山と秋田県男鹿(おが)市の能登(のと)山は「ツバキ自生北限地帯」として国の天然記念物に指定されています。 また、各地のお寺などにはよく知られた椿があり、大木は県の天然記念物になっているものも数多くあります。 椿の育て方 椿は常緑樹で暖かい地方に分布するものが花の咲いている季節でも移植ができます。 半日陰の排水のよい所を好み、過湿な所では根腐れをおこすので、盛り土をするか、溝などをつくり排水をよくしてから植えてください。 耐寒性もある丈夫な樹木ですが、北海道での栽培はできません。 また、暖地性の品種はもっと温かい地方でなければ植栽できないものもあります。 病害虫 椿やサザンカの仲間にはチャドクガが産卵することがあります。 4月下旬から6月上旬と7月上旬から9月上旬に発生し、卵から孵った幼虫は一塊になって葉の裏側の葉肉を食害します。 葉が白い絣のように見えますのでこのとき気づくと葉とともに虫を殺すことができまず、大きくなると全体に広がるので、殺虫剤散布となります。 幼虫は脱皮を繰り返すので、抜け殻の毒毛が木に残り触れるとかゆみを生じるので注意が必要です。 食害性害虫の説明はこちらです。 ツバキは常緑ですが、花後の春には古い葉を落とします。木の葉は病気のように見えます。 ある種の菌に犯されているわけですが、落葉する葉を雑菌から守る必要が無くなったとも考えられます。落葉後は新芽が出て綺麗になります。 椿 錦キリン 学名: Camellia japonica 'Nishikikirin' 開花期: 2~4月。 樹高: 2~4m 栽培敵地: 東北南部以南 紅色と白色の対比が鮮やかな人気品種。絞りの美しい小輪椿です。

2200 円 (税込 / 送料別)

紅色の八重白ぼかし咲き越後雪椿椿(ツバキ) 縞千鳥(シマチドリ)4.5号(g06-2)

写真は見本品です。 24年10月29日に入荷しました。 季節によって状態は変化します。2410d-u 椿 縞千鳥 新潟 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木 学名 : Camellia japonica 'Shimachidori' 開花期 : 3~4月 樹高 : 2~3m 紅地に白斑が入る蓮華性の八重咲き 中輪。 新潟県加茂市の民家の栽培種で、1967年に新潟の萩屋薫氏が発表。ユキツバキ系。 春咲き品種で、絞り花や赤花など咲き分けることがあります。樹形は立性。ツバキ 椿 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木、 学名: Camellia 分布: 本州、四国、九州、アジア東部と南東部 開花期: 10月~5月(品種により異なる) 耐寒温度: -5℃~5℃(品種により異なる) 樹高: 5~15m 栽培敵地: 東北地方中部以南 適潤な肥沃な土地でよく育ち、成長は遅いが、耐陰性、耐潮性が強いので海岸地方に多い樹木です。 丈夫な性質の樹木で、自然の中でも多彩な色、八重咲き種があり、交配しやすいことから多くの園芸品種があります。 各地にツバキの名所があり、自生種の伊豆大島、高知県足摺岬、長崎県五島列島、などには群落があります。 また青森県平内町の椿山と秋田県男鹿(おが)市の能登(のと)山は「ツバキ自生北限地帯」として国の天然記念物に指定されています。 また、各地のお寺などにはよく知られた椿があり、大木は県の天然記念物になっているものも数多くあります。 椿の育て方 椿は常緑樹で暖かい地方に分布するものが花の咲いている季節でも移植ができます。 半日陰の排水のよい所を好み、過湿な所では根腐れをおこすので、盛り土をするか、溝などをつくり排水をよくしてから植えてください。 耐寒性もある丈夫な樹木ですが、北海道での栽培はできません。 また、暖地性の品種はもっと温かい地方でなければ植栽できないものもあります。 病害虫 椿やサザンカの仲間にはチャドクガが産卵することがあります。 4月下旬から6月上旬と7月上旬から9月上旬に発生し、卵から孵った幼虫は一塊になって葉の裏側の葉肉を食害します。 葉が白い絣のように見えますのでこのとき気づくと葉とともに虫を殺すことができまず、大きくなると全体に広がるので、殺虫剤散布となります。 幼虫は脱皮を繰り返すので、抜け殻の毒毛が木に残り触れるとかゆみを生じるので注意が必要です。 食害性害虫の説明はこちらです。 ツバキは常緑ですが、花後の春には古い葉を落とします。木の葉は病気のように見えます。 ある種の菌に犯されているわけですが、落葉する葉を雑菌から守る必要が無くなったとも考えられます。落葉後は新芽が出て綺麗になります。

1760 円 (税込 / 送料別)

斑入り椿「金世界」(ツバキキンセカイ)5.5号苗(g04-1)

写真は見本品です。 苗木の写真は24年12月2日に撮影しました。状態は、季節により変化します。2412a-u ツバキ hi rdツバキ 椿 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木、 学名: Camellia 分布: 本州、四国、九州、アジア東部と南東部 開花期: 10月~5月(品種により異なる) 耐寒温度: -5℃~5℃(品種により異なる) 樹高: 5~15m 栽培敵地: 東北地方中部以南 適潤な肥沃な土地でよく育ち、成長は遅いが、耐陰性、耐潮性が強いので海岸地方に多い樹木です。 丈夫な性質の樹木で、自然の中でも多彩な色、八重咲き種があり、交配しやすいことから多くの園芸品種があります。 各地にツバキの名所があり、自生種の伊豆大島、高知県足摺岬、長崎県五島列島、などには群落があります。 また青森県平内町の椿山と秋田県男鹿(おが)市の能登(のと)山は「ツバキ自生北限地帯」として国の天然記念物に指定されています。 また、各地のお寺などにはよく知られた椿があり、大木は県の天然記念物になっているものも数多くあります。 椿の育て方 椿は常緑樹で暖かい地方に分布するものが花の咲いている季節でも移植ができます。 半日陰の排水のよい所を好み、過湿な所では根腐れをおこすので、盛り土をするか、溝などをつくり排水をよくしてから植えてください。 耐寒性もある丈夫な樹木ですが、北海道での栽培はできません。 また、暖地性の品種はもっと温かい地方でなければ植栽できないものもあります。 病害虫 椿やサザンカの仲間にはチャドクガが産卵することがあります。 4月下旬から6月上旬と7月上旬から9月上旬に発生し、卵から孵った幼虫は一塊になって葉の裏側の葉肉を食害します。 葉が白い絣のように見えますのでこのとき気づくと葉とともに虫を殺すことができまず、大きくなると全体に広がるので、殺虫剤散布となります。 幼虫は脱皮を繰り返すので、抜け殻の毒毛が木に残り触れるとかゆみを生じるので注意が必要です。 食害性害虫の説明はこちらです。 ツバキは常緑ですが、花後の春には古い葉を落とします。木の葉は病気のように見えます。 ある種の菌に犯されているわけですが、落葉する葉を雑菌から守る必要が無くなったとも考えられます。落葉後は新芽が出て綺麗になります。 椿 金世界 学名: Camellia rusticana 'Kinsekai' 開花期: 3~4月。 樹高: 0.5~1m。 栽培敵地: 東北地方南部以南 新潟県産のユキツバキ系の椿で野生種の枝変わりから発見された品種です。 戦後に長尾次太郎氏により命名。 花は、赤色、一重咲き剣弁の筒咲き、小輪。 葉は長く、濃緑色地に黄金色の中斑が入ります。斑の入らない枝が出ることがありますが、葉に出なくても花に白い斑が入ることもあります。 樹形は横張り性で、背丈は高くなりにくい性質です。生長はきわめて遅く性質はあまり強くありません。 背丈も高くなりませんから、鉢植に向いているといえます。 露地植えの場合は背丈の低くしたいときに利用されるとよいでしょう。

4400 円 (税込 / 送料別)

八重咲き、色の移り変わりが美しい酔芙蓉(スイフヨウ) 八重 5.5号苗(f02)

写真は見本品です。 25年5月22日に撮影しました。(2枚目)3枚目は7月上旬の状態です。状態は季節によって変化いたします。255d酔芙蓉(スイフヨウ) 【分類】アオイ科フヨウ属の落葉低木 【学名】Hibiscus mutabilis L. forma nersicolor Makino 【別名】モクフヨウ/木芙蓉 【用途】庭園樹、公園樹、樹皮は和紙の補助原料 【開花期】8月後半~10月 【分布】本州の暖地、四国、九州、沖縄、台湾、中国 【栽培適地】関東地方以南 スイフヨウは朝に白い花が咲き、日が経つにつれて、桃色から紅色へと変化する美しい芙蓉です。 一日の時間帯で色の移り変わりを楽しむことができ、多数咲いている場合は多色の花を咲き分けているようにもみえます。 このような色の移り変わりから、酔った芙蓉、酔芙蓉(スイフヨウ)と名づけられました。 ●育て方のポイント● 日当たりを好む低木で、樹高は3mくらいまでです。強い刈り込みに耐え、毎年根元で刈り込んでも夏には1m以上になって花を咲かせます。 生育期は水をほしがるので、水切れさせないようにします。特に鉢栽培では夏場の水不足には注意が必要で、根詰まり状態にしないようにしておくことが大切です。 露地植えでは必要ありませんが、鉢植では肥料も切らさないように与えます。開花期が過ぎ、晩秋になると落葉しますので、大きくしたくない場合は、根元からカットしておきます。 冬氷点下以下になる寒地では鉢植えは室内に、露地植えのものはマルチなどで保温に勤めます。 ●病害虫対策● 病気はほとんどありませんが、害虫にはハマキムシ(ワタノメイガ)、ケムシ(フタトガリコヤガ)の発生があります。「オルトラン粒剤」の散布が効果的です。 ニホンフヨウ(日本芙蓉) 夏から秋にかけて直径15センチほどの大輪の花を咲かせます、一日花ですが、夏には次々と花を咲かせます。 →ニホンフヨウ(日本芙蓉)はこちら 西洋フヨウ(アメリカフヨウ) フヨウと同じ1日花で大きな花を咲かせます。約20種類以上あり、濃紫や薄桃などの様々な花色が魅力です。 →西洋フヨウ(アメリカフヨウ)はこちら タイタンビカス セイヨウフヨウとモミジアオイの交配から生まれた新品種で、背丈はモミジアオイと同じように2m位になります。夏の間も丈夫に開花し続けます。 →タイタンビカス 酔芙蓉(スイフヨウ) 日が経つにつれて、白花から紅花へと変化する美しい芙蓉です。色の移り変わりを楽しめるのが魅力です。 →その他の酔芙蓉(スイフヨウ)はこちら

2200 円 (税込 / 送料別)

希少な桃花品種新品種カルミア フレックルズ 苗木 5号苗(g04)

写真は見本品です。ラベルは印刷物ですので実際の花色とは多少異なります。 苗は25年4月21日に撮影しました。 状態は季節によって変化いたします。254d-uカルミア (学名): Kalmia latifolia (分類): ツツジ科カルミア属の常緑低木 (原産): 園芸種(北アメリカ東部、キューバ原産) (耐寒性): -5度 (開花期): 5~6月 (樹高): 1~1.5m (栽培適地): 関東地方以南 春に木いっぱいにコンペイトウに似た花を咲かせるツツジ科の植物です。多少の日陰でも育ちますが、日が当たる場所のほうが花つきはよくなります。 自生地は岩や砂質用土の森林地帯で、水捌けのよい酸性土壌です。 カルミアの育て方 水捌けを非常に好み、露地植えでは日当たりと水はけの良い肥沃な酸性土壌が適しています。 植え場所をよく耕し、ピートモスと鹿沼土などを土を良く混ぜ、根の間によく土が入る様に植えつけます。 剪定は、ほとんど必要ありませんが、種ができないように開花後の花がら摘みが大切です。 肥料は、油粕や骨粉などを春・秋に1~2回与えます。 鉢植えの場合は鹿沼土を使用し、根が詰まっているようなら根を軽くほぐして植え替えます。 水やりは乾燥しないように十分注意してください。 花後は根詰まりをしないように新しい用土で植え替えます。肥料は花後と秋にに固形肥料を与えます。 上は大きく育った原種のカルミア ラテフォリア。5月26日大津市。

3300 円 (税込 / 送料別)

一重の赤花葉の斑入りが美しいツバキ斑入り椿(ツバキ)越の吹雪(コシノフブキ)5.5号(g03)

※写真は見本品です。 24年11月16日に撮影しました。季節によって状態は変化します。2411b ツバキ mi hi 夏以降に出た葉は斑の出方が異なる場合があります。ツバキ 椿 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木、 学名: Camellia 分布: 本州、四国、九州、アジア東部と南東部 開花期: 10月~5月(品種により異なる) 耐寒温度: -5℃~5℃(品種により異なる) 樹高: 5~15m 栽培敵地: 東北地方中部以南 適潤な肥沃な土地でよく育ち、成長は遅いが、耐陰性、耐潮性が強いので海岸地方に多い樹木です。 丈夫な性質の樹木で、自然の中でも多彩な色、八重咲き種があり、交配しやすいことから多くの園芸品種があります。 各地にツバキの名所があり、自生種の伊豆大島、高知県足摺岬、長崎県五島列島、などには群落があります。 また青森県平内町の椿山と秋田県男鹿(おが)市の能登(のと)山は「ツバキ自生北限地帯」として国の天然記念物に指定されています。 また、各地のお寺などにはよく知られた椿があり、大木は県の天然記念物になっているものも数多くあります。 ■椿の育て方■ 椿は常緑樹で暖かい地方に分布するものが花の咲いている季節でも移植ができます。 半日陰の排水のよい所を好み、過湿な所では根腐れをおこすので、盛り土をするか、溝などをつくり排水をよくしてから植えてください。 耐寒性もある丈夫な樹木ですが、北海道での栽培はできません。 また、暖地性の品種はもっと温かい地方でなければ植栽できないものもあります。 ■植え場所■ 日当たりのよい、やや湿り気のある軽い土壌を好みます。過湿はよくありません。 ■水遣り■ 鉢植えの場合は、土の表面が乾いたら、与えます。 庭植えの場合は、ひどく乾燥しない限り不要です。 ■肥料■ 開花後のお礼肥に緩効性肥料を与え、11~2月ころに寒肥として有機質肥料を施します。 ■病害虫■ 椿やサザンカの仲間にはチャドクガが産卵することがあります。 4月下旬から6月上旬と7月上旬から9月上旬に発生し、卵から孵った幼虫は一塊になって葉の裏側の葉肉を食害します。 葉が白い絣のように見えますのでこのとき気づくと葉とともに虫を殺すことができまず、大きくなると全体に広がるので、殺虫剤散布となります。 幼虫は脱皮を繰り返すので、抜け殻の毒毛が木に残り触れるとかゆみを生じるので注意が必要です。 食害性害虫の説明はこちらです。 ツバキは常緑ですが、花後の春には古い葉を落とします。木の葉は病気のように見えます。 ある種の菌に犯されているわけですが、落葉する葉を雑菌から守る必要が無くなったとも考えられます。落葉後は新芽が出て綺麗になります。 椿 越の吹雪(コシノフブキ) 学名: Camellia 'Koshi-no-fubuki' 開花期: 3~4月 新潟、ヤブツバキ系野生種の枝変わりで1960年に長尾次太郎氏の命名、発表。 花色は紅色の一重、筒咲き、筒しべ、小~中輪。 開花は遅咲きで3~4月。 樹形は立性で性質は弱い。 白と緑白色の深覆輪の葉が綺麗なツバキです。 同じ新潟産の「富士の雪」と似ていますが「藤の雪」はユキツバキ系で花は広がり気味に咲き、樹形は横張り性です。

4950 円 (税込 / 送料込)

お茶花、フイリハツアラシ椿(ツバキ) 絞り初嵐(シボリハツアラシ)6号 苗木(g05-2)

※写真は見本品です。 2枚目は22年9月23日に撮影しました。3枚目は前年開花時のものです。木の状態は季節によって変化いたします239d-u ツバキ mi hi 椿 絞り初嵐 福岡 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木、 学名: Camellia japonica ‘Shibori-hatsuarashi' 開花期: 10月~3月 樹高: 2~3m 栽培敵地: 東北南部以南 白地に紅色の吹きがけ一重、筒~ラッパ咲き、筒しべ中輪。 初嵐の自然実生から生まれた品種で1965年に国武富太氏の命名、発表 樹形は立ち性で性質は強い 絞りの入り方は花により様々です。 樹形は横張性です。上の写真は販売商品ではございません。ツバキ 椿 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木、 学名: Camellia 分布: 本州、四国、九州、アジア東部と南東部 開花期: 10月~5月(品種により異なる) 耐寒温度: -5℃~5℃(品種により異なる) 樹高: 5~15m 栽培敵地: 東北地方中部以南 適潤な肥沃な土地でよく育ち、成長は遅いが、耐陰性、耐潮性が強いので海岸地方に多い樹木です。 丈夫な性質の樹木で、自然の中でも多彩な色、八重咲き種があり、交配しやすいことから多くの園芸品種があります。 各地にツバキの名所があり、自生種の伊豆大島、高知県足摺岬、長崎県五島列島、などには群落があります。 また青森県平内町の椿山と秋田県男鹿(おが)市の能登(のと)山は「ツバキ自生北限地帯」として国の天然記念物に指定されています。 また、各地のお寺などにはよく知られた椿があり、大木は県の天然記念物になっているものも数多くあります。 椿の育て方 椿は常緑樹で暖かい地方に分布するものが花の咲いている季節でも移植ができます。 半日陰の排水のよい所を好み、過湿な所では根腐れをおこすので、盛り土をするか、溝などをつくり排水をよくしてから植えてください。 耐寒性もある丈夫な樹木ですが、北海道での栽培はできません。 また、暖地性の品種はもっと温かい地方でなければ植栽できないものもあります。 病害虫 椿やサザンカの仲間にはチャドクガが産卵することがあります。 4月下旬から6月上旬と7月上旬から9月上旬に発生し、卵から孵った幼虫は一塊になって葉の裏側の葉肉を食害します。 葉が白い絣のように見えますのでこのとき気づくと葉とともに虫を殺すことができまず、大きくなると全体に広がるので、殺虫剤散布となります。 幼虫は脱皮を繰り返すので、抜け殻の毒毛が木に残り触れるとかゆみを生じるので注意が必要です。 食害性害虫の説明はこちらです。 ツバキは常緑ですが、花後の春には古い葉を落とします。木の葉は病気のように見えます。 ある種の菌に犯されているわけですが、落葉する葉を雑菌から守る必要が無くなったとも考えられます。落葉後は新芽が出て綺麗になります。

3960 円 (税込 / 送料別)

紅色一重の唐子咲き小輪、淡い白覆輪が入る椿(ツバキ)紅卜伴(ベニボクハン)卜伴錦(ボクハンニシキ)苗木 1.1m

※写真は見本品です。 苗木の写真は23年2月13日に撮影。 木の状態は季節によって変化いたします 232c-u ツバキ rd ya 花期:12月~3月椿 卜伴錦(ボクハンニシキ) 学名: Camellia japonica`Bokuhan-nishiki' 開花期: 12月~3月 赤、一重、唐子咲、小輪で淡い白覆輪が入ることから赤腰蓑、紅唐子と区別される。 葉も小型で、樹は立性。

4950 円 (税込 / 送料別)

紅色の八重白ぼかし咲き越後雪椿椿(ツバキ) 縞千鳥(シマチドリ)6号苗(g09-2)

写真は見本品です。 苗木は2023年9月28日に撮影しました。(2枚目)3枚目以降は前年開花時のものです。木の状態は季節によって変化いたします239d-u ツバキ mi ya 椿 縞千鳥 新潟 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木 学名 : Camellia japonica 'Shimachidori' 開花期 : 3~4月 樹高 : 2~3m 紅地に白斑が入る蓮華性の八重咲き 中輪。 新潟県加茂市の民家の栽培種で、1967年に新潟の萩屋薫氏が発表。ユキツバキ系。 春咲き品種で、絞り花や赤花など咲き分けることがあります。樹形は立性。ツバキ 椿 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木、 学名: Camellia 分布: 本州、四国、九州、アジア東部と南東部 開花期: 10月~5月(品種により異なる) 耐寒温度: -5℃~5℃(品種により異なる) 樹高: 5~15m 栽培敵地: 東北地方中部以南 適潤な肥沃な土地でよく育ち、成長は遅いが、耐陰性、耐潮性が強いので海岸地方に多い樹木です。 丈夫な性質の樹木で、自然の中でも多彩な色、八重咲き種があり、交配しやすいことから多くの園芸品種があります。 各地にツバキの名所があり、自生種の伊豆大島、高知県足摺岬、長崎県五島列島、などには群落があります。 また青森県平内町の椿山と秋田県男鹿(おが)市の能登(のと)山は「ツバキ自生北限地帯」として国の天然記念物に指定されています。 また、各地のお寺などにはよく知られた椿があり、大木は県の天然記念物になっているものも数多くあります。 椿の育て方 椿は常緑樹で暖かい地方に分布するものが花の咲いている季節でも移植ができます。 半日陰の排水のよい所を好み、過湿な所では根腐れをおこすので、盛り土をするか、溝などをつくり排水をよくしてから植えてください。 耐寒性もある丈夫な樹木ですが、北海道での栽培はできません。 また、暖地性の品種はもっと温かい地方でなければ植栽できないものもあります。 病害虫 椿やサザンカの仲間にはチャドクガが産卵することがあります。 4月下旬から6月上旬と7月上旬から9月上旬に発生し、卵から孵った幼虫は一塊になって葉の裏側の葉肉を食害します。 葉が白い絣のように見えますのでこのとき気づくと葉とともに虫を殺すことができまず、大きくなると全体に広がるので、殺虫剤散布となります。 幼虫は脱皮を繰り返すので、抜け殻の毒毛が木に残り触れるとかゆみを生じるので注意が必要です。 食害性害虫の説明はこちらです。 ツバキは常緑ですが、花後の春には古い葉を落とします。木の葉は病気のように見えます。 ある種の菌に犯されているわけですが、落葉する葉を雑菌から守る必要が無くなったとも考えられます。落葉後は新芽が出て綺麗になります。

5500 円 (税込 / 送料別)

希少品種の黒八重椿椿(ツバキ)八重黒椿(ヤエクロツバキ) 苗木 5号鉢植え

※写真は見本品です。 樹形でお選びください。 写真は25年4月12日に撮影しました。 木の状態は季節により変化いたします。254b-u ツバキ rd ya otツバキ 椿 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木、 学名: Camellia 分布: 本州、四国、九州、アジア東部と南東部 開花期: 10月~5月(品種により異なる) 耐寒温度: -5℃~5℃(品種により異なる) 樹高: 5~15m 栽培敵地: 東北地方中部以南 利用: 庭木、鉢植え(ポット苗) 適潤な肥沃な土地でよく育ち、成長は遅いが、耐陰性、耐潮性が強いので海岸地方に多い樹木です。 丈夫な性質の樹木で、自然の中でも多彩な色、八重咲き種があり、交配しやすいことから多くの園芸品種があります。 各地にツバキの名所があり、自生種の伊豆大島、高知県足摺岬、長崎県五島列島、などには群落があります。 また青森県平内町の椿山と秋田県男鹿(おが)市の能登(のと)山は「ツバキ自生北限地帯」として国の天然記念物に指定されています。 また、各地のお寺などにはよく知られた椿があり、大木は県の天然記念物になっているものも数多くあります。 椿の育て方 椿は常緑樹で暖かい地方に分布するものが花の咲いている季節でも移植ができます。 半日陰の排水のよい所を好み、過湿な所では根腐れをおこすので、盛り土をするか、溝などをつくり排水をよくしてから植えてください。 耐寒性もある丈夫な樹木ですが、北海道での栽培はできません。 また、暖地性の品種はもっと温かい地方でなければ植栽できないものもあります。 病害虫 椿やサザンカの仲間にはチャドクガが産卵することがあります。 4月下旬から6月上旬と7月上旬から9月上旬に発生し、卵から孵った幼虫は一塊になって葉の裏側の葉肉を食害します。 葉が白い絣のように見えますのでこのとき気づくと葉とともに虫を殺すことができまず、大きくなると全体に広がるので、殺虫剤散布となります。 幼虫は脱皮を繰り返すので、抜け殻の毒毛が木に残り触れるとかゆみを生じるので注意が必要です。 食害性害虫の説明はこちらです。 ツバキは常緑ですが、花後の春には古い葉を落とします。木の葉は病気のように見えます。 ある種の菌に犯されているわけですが、落葉する葉を雑菌から守る必要が無くなったとも考えられます。落葉後は新芽が出て綺麗になります。 八重黒椿 学名: Camellia 'Kuro-tsubaki' 開花期: 3下旬月~5月 樹高: 2~5m 栽培敵地: 東北南部以南

4400 円 (税込 / 送料込)

薄紅地に白覆輪、八重蓮華咲き、大輪「玉の浦交配種」西洋椿(セイヨウツバキ)タマ・ピーコック(タマピーコック)5号 ポット苗(g03-2)

写真は見本品です。 苗木の写真は24年11月16日に撮影しました。状態は、季節により変化します。2411b-u ツバキ mi rd ya ツバキ 椿 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木、 学名: Camellia 分布: 本州、四国、九州、アジア東部と南東部 開花期: 10月~5月(品種により異なる) 耐寒温度: -5℃~5℃(品種により異なる) 樹高: 5~15m 栽培敵地: 東北地方中部以南 適潤な肥沃な土地でよく育ち、成長は遅いが、耐陰性、耐潮性が強いので海岸地方に多い樹木です。 丈夫な性質の樹木で、自然の中でも多彩な色、八重咲き種があり、交配しやすいことから多くの園芸品種があります。 各地にツバキの名所があり、自生種の伊豆大島、高知県足摺岬、長崎県五島列島、などには群落があります。 また青森県平内町の椿山と秋田県男鹿(おが)市の能登(のと)山は「ツバキ自生北限地帯」として国の天然記念物に指定されています。 また、各地のお寺などにはよく知られた椿があり、大木は県の天然記念物になっているものも数多くあります。 ■椿の育て方■ 椿は常緑樹で暖かい地方に分布するものが花の咲いている季節でも移植ができます。 半日陰の排水のよい所を好み、過湿な所では根腐れをおこすので、盛り土をするか、溝などをつくり排水をよくしてから植えてください。 耐寒性もある丈夫な樹木ですが、北海道での栽培はできません。 また、暖地性の品種はもっと温かい地方でなければ植栽できないものもあります。 ■植え場所■ 日当たりのよい、やや湿り気のある軽い土壌を好みます。過湿はよくありません。 ■水遣り■ 鉢植えの場合は、土の表面が乾いたら、与えます。 庭植えの場合は、ひどく乾燥しない限り不要です。 ■肥料■ 開花後のお礼肥に緩効性肥料を与え、11~2月ころに寒肥として有機質肥料を施します。 ■病害虫■ 椿やサザンカの仲間にはチャドクガが産卵することがあります。 4月下旬から6月上旬と7月上旬から9月上旬に発生し、卵から孵った幼虫は一塊になって葉の裏側の葉肉を食害します。 葉が白い絣のように見えますのでこのとき気づくと葉とともに虫を殺すことができまず、大きくなると全体に広がるので、殺虫剤散布となります。 幼虫は脱皮を繰り返すので、抜け殻の毒毛が木に残り触れるとかゆみを生じるので注意が必要です。 食害性害虫の説明はこちらです。 ツバキは常緑ですが、花後の春には古い葉を落とします。木の葉は病気のように見えます。 ある種の菌に犯されているわけですが、落葉する葉を雑菌から守る必要が無くなったとも考えられます。落葉後は新芽が出て綺麗になります。椿 タマピーコック 西洋ツバキ (分類) ツバキ科ツバキ属の常緑中高木 (学名) Camellia japonica ‘Tama Peacock’ (樹高) 2~3m (開花期) 12~3月 (利用) 庭植え、鉢植え (栽培敵地) 東北地方以南 濃紅色地に白覆輪の八重咲き。 「玉の浦」交配の美しい椿でアメリカのヌチオズナーセリーで2000年に作出された新しい品種です。 玉之浦と孔雀椿の交配種と考えられています。 艶やかで覆輪の安定度はよく性質は強いです。

3850 円 (税込 / 送料別)

紅色の八重白ぼかし咲き越後雪椿椿(ツバキ) 縞千鳥(シマチドリ)5号(g05-2)

写真は見本品です。 23年11月2日に入荷しました。 季節によって状態は変化します。2311a-u 椿 縞千鳥 新潟 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木 学名 : Camellia japonica 'Shimachidori' 開花期 : 3~4月 樹高 : 2~3m 紅地に白斑が入る蓮華性の八重咲き 中輪。 新潟県加茂市の民家の栽培種で、1967年に新潟の萩屋薫氏が発表。ユキツバキ系。 春咲き品種で、絞り花や赤花など咲き分けることがあります。樹形は立性。ツバキ 椿 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木、 学名: Camellia 分布: 本州、四国、九州、アジア東部と南東部 開花期: 10月~5月(品種により異なる) 耐寒温度: -5℃~5℃(品種により異なる) 樹高: 5~15m 栽培敵地: 東北地方中部以南 適潤な肥沃な土地でよく育ち、成長は遅いが、耐陰性、耐潮性が強いので海岸地方に多い樹木です。 丈夫な性質の樹木で、自然の中でも多彩な色、八重咲き種があり、交配しやすいことから多くの園芸品種があります。 各地にツバキの名所があり、自生種の伊豆大島、高知県足摺岬、長崎県五島列島、などには群落があります。 また青森県平内町の椿山と秋田県男鹿(おが)市の能登(のと)山は「ツバキ自生北限地帯」として国の天然記念物に指定されています。 また、各地のお寺などにはよく知られた椿があり、大木は県の天然記念物になっているものも数多くあります。 椿の育て方 椿は常緑樹で暖かい地方に分布するものが花の咲いている季節でも移植ができます。 半日陰の排水のよい所を好み、過湿な所では根腐れをおこすので、盛り土をするか、溝などをつくり排水をよくしてから植えてください。 耐寒性もある丈夫な樹木ですが、北海道での栽培はできません。 また、暖地性の品種はもっと温かい地方でなければ植栽できないものもあります。 病害虫 椿やサザンカの仲間にはチャドクガが産卵することがあります。 4月下旬から6月上旬と7月上旬から9月上旬に発生し、卵から孵った幼虫は一塊になって葉の裏側の葉肉を食害します。 葉が白い絣のように見えますのでこのとき気づくと葉とともに虫を殺すことができまず、大きくなると全体に広がるので、殺虫剤散布となります。 幼虫は脱皮を繰り返すので、抜け殻の毒毛が木に残り触れるとかゆみを生じるので注意が必要です。 食害性害虫の説明はこちらです。 ツバキは常緑ですが、花後の春には古い葉を落とします。木の葉は病気のように見えます。 ある種の菌に犯されているわけですが、落葉する葉を雑菌から守る必要が無くなったとも考えられます。落葉後は新芽が出て綺麗になります。

2200 円 (税込 / 送料別)

淡桃色の千重咲き椿(ツバキ)雪乙女(ユキオトメ)苗木 6号(g04-3)

写真は見本品です。 1枚目の写真は25年3月25日に撮影しました。 2枚目の写真は25年2月11日に撮影しました。 季節によって状態は変化します。252b-u ≪特徴≫ 枝葉が蜜に茂り、病害に強い品種で優れた特徴をもちます。 ユキツバッキ系の品種です。 寒さに会うと花びらが痛んできれいに咲きませんが、暖かい季節に咲くときれいに花が咲きます。ツバキ 椿 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木、 学名: Camellia 分布: 本州、四国、九州、アジア東部と南東部 開花期: 10月~5月(品種により異なる) 耐寒温度: -5℃~5℃(品種により異なる) 樹高: 5~15m 栽培敵地: 東北地方中部以南 適潤な肥沃な土地でよく育ち、成長は遅いが、耐陰性、耐潮性が強いので海岸地方に多い樹木です。 丈夫な性質の樹木で、自然の中でも多彩な色、八重咲き種があり、交配しやすいことから多くの園芸品種があります。 各地にツバキの名所があり、自生種の伊豆大島、高知県足摺岬、長崎県五島列島、などには群落があります。 また青森県平内町の椿山と秋田県男鹿(おが)市の能登(のと)山は「ツバキ自生北限地帯」として国の天然記念物に指定されています。 また、各地のお寺などにはよく知られた椿があり、大木は県の天然記念物になっているものも数多くあります。 ■椿の育て方■ 椿は常緑樹で暖かい地方に分布するものが花の咲いている季節でも移植ができます。 半日陰の排水のよい所を好み、過湿な所では根腐れをおこすので、盛り土をするか、溝などをつくり排水をよくしてから植えてください。 耐寒性もある丈夫な樹木ですが、北海道での栽培はできません。 また、暖地性の品種はもっと温かい地方でなければ植栽できないものもあります。 ■植え場所■ 日当たりのよい、やや湿り気のある軽い土壌を好みます。過湿はよくありません。 ■水遣り■ 鉢植えの場合は、土の表面が乾いたら、与えます。 庭植えの場合は、ひどく乾燥しない限り不要です。 ■肥料■ 開花後のお礼肥に緩効性肥料を与え、11~2月ころに寒肥として有機質肥料を施します。 ■病害虫■ 椿やサザンカの仲間にはチャドクガが産卵することがあります。 4月下旬から6月上旬と7月上旬から9月上旬に発生し、卵から孵った幼虫は一塊になって葉の裏側の葉肉を食害します。 葉が白い絣のように見えますのでこのとき気づくと葉とともに虫を殺すことができまず、大きくなると全体に広がるので、殺虫剤散布となります。 幼虫は脱皮を繰り返すので、抜け殻の毒毛が木に残り触れるとかゆみを生じるので注意が必要です。 食害性害虫の説明はこちらです。 ツバキは常緑ですが、花後の春には古い葉を落とします。木の葉は病気のように見えます。 ある種の菌に犯されているわけですが、落葉する葉を雑菌から守る必要が無くなったとも考えられます。落葉後は新芽が出て綺麗になります。 オトメツバキ 乙女椿 学名: Camellia japonica var. decumbens cv. Otometsubaki 開花期: 2月~4月。 樹高: 5~6m 栽培敵地: 東北南部以南 属名の Camellia はイエズス会の宣教師「カメル(G. J. Kamell)さん」の名から。 種小名の japonica は「日本の」という意味、品種名の otome は「乙女」。 ユキツバキ系の園芸品種で江戸時代から栽培されています。 葉には艶があり藪椿(ヤブツバキ)よりも一回り小さく、花はピンク色の千重咲きの中輪。 気候によっては11月ころからちらほら花を咲かせますが、主な花期は2月から4月です。 枝は密に茂り、樹勢は強健で育てやすく老木では高さ5~6mになります。 古くからある名花であるため、各地で広く栽培されています。 近縁種には「久留米乙女」「淡乙女」「白乙女」「紅乙女」等があります。 「久留米乙女」 「淡乙女」

3850 円 (税込 / 送料別)

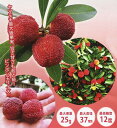

大実のヤマモモ山桃(ヤマモモ) 東魁(トウカイ) 5号 苗木(k09)

写真は見本品です。 2枚目の写真は25年5月10日に撮影しました。 3枚目の写真は6月のイメージです。 季節によって状態は変化します。2410b-u 東魁(トウカイ) 中国浙江省より導入された肉厚多汁でおいしいヤマモモです。 最大荷重は25g、最大糖度は12度になるとされるヤマモモ最大級で旨さ甘さにもぐれた晩性種です。 山桃(ヤマモモ) 東魁(トウカイ) 分類: ヤマモモ科ヤマモモ属の常緑高木 学名: Morella rubra"Tokai" 原産: 中国大陸や日本 利用: 食用 鑑賞 実はイチゴノキの実に似ています。 開花期: 4月(果実の収穫は6~7月) 耐寒温度: -10℃ 樹高: 10~15m(自然環境の場合の樹高です。宅地の場合はこれほど大きくなりません。) 栽培敵地: 東北地方中部以南 山桃 東魁はヤマモモの中でも特に大きい果実でピンポン玉ほどあります。果肉は酸味が少なく甘みのある生食用のヤマモモです。 山桃独特のヤニ臭も少なく生食もできますが、ジャムなど加工にも適しています。 常緑性の樹木です。小さいな花も咲き、果実は食用にできる樹木として家庭の庭によく植えられるようになりました。 亜熱帯性の果樹に分類されますが、寒さにも比較的強く、寒さで葉が少なくなることがありますが、関東地方以南の地域での露地栽培は問題ありません。 耐寒性は幼木は弱いのですが、大きくなると強くなり、仙台市や青森の弘前市にも植栽されているそうです。 日当たりのよい水はけのよく肥沃な土壌を好みます。日当たりが悪いと新芽は垂れ下がりがちになりだらしなく成長しますから、下のほうまでよく日が差し込むように剪定をします。 根にはバクテリア(マメ科の根粒菌とは異なり放線菌の仲間の窒素固定菌)が着生するので根粒ができます。 根粒菌が共生するおかげでマメ科の植物と同じで窒素分を固定するので、やせ地でも育ちます。施肥をするとさらによく育ちます。 生育は非常に早く、よく新芽を伸ばしますので、樹形を整えるためにも毎年剪定が必要です。 夏の終わりか秋に本年伸張した枝を半分くらいに切り詰めます。 受粉 雌雄異株の木は普通メス木1本では実がなりませんが、ヤマモモは風媒花で非常に多くの花粉を遠くまで飛ばすといわれます。一説では10kmとも言われるほどで、ほとんどの地域では雄株が無くても受粉結実しています。 当社で管理しているヤマモモも近くにヤマモモは見当たりませんが、いつの間にか実ができていました。植えられる場合は、同じ地域にヤマモモがあれば、受粉する可能性があります。 果実は生食のほか煮物、ジャム、砂糖漬けなどさまざまに利用できます。生食用は日もちが悪いため、あまり市場には流通しません。 ヤマモモの雄花 雌花

5500 円 (税込 / 送料別)

椿(ツバキ) 紅侘助(ベニワビスケ) 苗木 5号(g04-1)

※写真は見本品です。 24年12月2日に撮影しました。木の状態は季節によって変化いたします2412a-u ツバキ rd hi 花期:12月~3月 細くて長い花びらは、筒状の形を長く崩さないので茶花として多く利用されているワビスケツバキのひとつです。椿 紅侘助 学名: Camellia japonica linn CV.Beni-wabisuke 開花期: 11月~3月 原産: 関東地方で作られていた 樹高: 2~3m 栽培敵地: 東北南部以南 関東地方で栽培されていた椿で、原種は発見されておらず、藪椿(ヤブツバキ)と茶(チャ)との交雑種ではないかとする説もありますが、起源ははっきりしていません。 薄い紅色のワビスケ椿。「有楽」よりも濃い色です。 樹形は立ち性ですが枝は横張り性の素直な樹形になります。

2420 円 (税込 / 送料別)

生食に向いた品種山桃(ヤマモモ) 森口(モリグチ) 6号 苗木(d13)

森口(モリグチ) 6月下旬~7月上旬に熟する中生種で、豊凶の差は多少あるが、毎年結実します。果実は極大で、完熟すると暗赤色になります。酸味が少なく、果肉は柔らかく、種が小さく舌触りがよいです。酸味は少なめで果汁が多く、糖度も高い。生食に向いた品種の山桃。 ※写真は見本品です。 24年11月2日に入荷・撮影しました。 木の状態は季節によって変化いたします 2411b-u 山桃(ヤマモモ) 森口 分類: ヤマモモ科ヤマモモ属の常緑高木 学名: Morella rubra"Moriguchi" 原産: 中国大陸や日本 別名: 山桜桃 利用: 食用 鑑賞 実はイチゴノキの実に似ています。 開花期: 4月(果実の収穫は6~7月) 耐寒温度: -10℃ 樹高: 10~15m(自然環境の場合の樹高です。宅地の場合はこれほど大きくなりません。) 栽培敵地: 東北地方中部以南 森口(もりぐち)は果実は大粒で果肉は柔らかく適度に甘みのある生食用のヤマモモです。 山桃独特のヤニ臭も少なく生食もできますが、ジャムなど加工にも適しています。よく栽培されている品種です。 常緑性の樹木です。小さいな花も咲き、果実は食用にできる樹木として家庭の庭によく植えられるようになりました。 亜熱帯性の果樹に分類されますが、寒さにも比較的強く、寒さで葉が少なくなることがありますが、関東地方以南の地域での露地栽培は問題ありません。 耐寒性は幼木は弱いのですが、大きくなると強くなり、仙台市や青森の弘前市にも植栽されているそうです。 日当たりのよい水はけのよく肥沃な土壌を好みます。日当たりが悪いと新芽は垂れ下がりがちになりだらしなく成長しますから、下のほうまでよく日が差し込むように剪定をします。 根にはバクテリア(マメ科の根粒菌とは異なり放線菌の仲間の窒素固定菌)が着生するので根粒ができます。 根粒菌が共生するおかげでマメ科の植物と同じで窒素分を固定するので、やせ地でも育ちます。施肥をするとさらによく育ちます。 生育は非常に早く、よく新芽を伸ばしますので、樹形を整えるためにも毎年剪定が必要です。 夏の終わりか秋に本年伸張した枝を半分くらいに切り詰めます。 受粉 雌雄異株の木は普通メス木1本では実がなりませんが、ヤマモモは風媒花で非常に多くの花粉を遠くまで飛ばすといわれます。一説では10kmとも言われるほどで、ほとんどの地域では雄株が無くても受粉結実しています。 当社で管理しているヤマモモも近くにヤマモモは見当たりませんが、いつの間にか実ができていました。植えられる場合は、同じ地域にヤマモモがあれば、受粉する可能性があります。 果実は生食のほか煮物、ジャム、砂糖漬けなどさまざまに利用できます。生食用は日もちが悪いため、あまり市場には流通しません。 ヤマモモの雄花 雌花

3960 円 (税込 / 送料込)

濃紅色地 白斑入り 八重椿 孔雀椿(クジャクツバキ)苗木 6号(g06-1)

写真は見本品です。 23年9月23日に撮影しました。季節によって状態は変化します。239d ツバキ mi yaツバキ 椿 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木、 学名: Camellia 分布: 本州、四国、九州、アジア東部と南東部 開花期: 10月~5月(品種により異なる) 耐寒温度: -5℃~5℃(品種により異なる) 樹高: 5~15m 栽培敵地: 東北地方中部以南 適潤な肥沃な土地でよく育ち、成長は遅いが、耐陰性、耐潮性が強いので海岸地方に多い樹木です。 丈夫な性質の樹木で、自然の中でも多彩な色、八重咲き種があり、交配しやすいことから多くの園芸品種があります。 各地にツバキの名所があり、自生種の伊豆大島、高知県足摺岬、長崎県五島列島、などには群落があります。 また青森県平内町の椿山と秋田県男鹿(おが)市の能登(のと)山は「ツバキ自生北限地帯」として国の天然記念物に指定されています。 また、各地のお寺などにはよく知られた椿があり、大木は県の天然記念物になっているものも数多くあります。 ■椿の育て方■ 椿は常緑樹で暖かい地方に分布するものが花の咲いている季節でも移植ができます。 半日陰の排水のよい所を好み、過湿な所では根腐れをおこすので、盛り土をするか、溝などをつくり排水をよくしてから植えてください。 耐寒性もある丈夫な樹木ですが、北海道での栽培はできません。 また、暖地性の品種はもっと温かい地方でなければ植栽できないものもあります。 ■植え場所■ 日当たりのよい、やや湿り気のある軽い土壌を好みます。過湿はよくありません。 ■水遣り■ 鉢植えの場合は、土の表面が乾いたら、与えます。 庭植えの場合は、ひどく乾燥しない限り不要です。 ■肥料■ 開花後のお礼肥に緩効性肥料を与え、11~2月ころに寒肥として有機質肥料を施します。 ■病害虫■ 椿やサザンカの仲間にはチャドクガが産卵することがあります。 4月下旬から6月上旬と7月上旬から9月上旬に発生し、卵から孵った幼虫は一塊になって葉の裏側の葉肉を食害します。 葉が白い絣のように見えますのでこのとき気づくと葉とともに虫を殺すことができまず、大きくなると全体に広がるので、殺虫剤散布となります。 幼虫は脱皮を繰り返すので、抜け殻の毒毛が木に残り触れるとかゆみを生じるので注意が必要です。 食害性害虫の説明はこちらです。 ツバキは常緑ですが、花後の春には古い葉を落とします。木の葉は病気のように見えます。 ある種の菌に犯されているわけですが、落葉する葉を雑菌から守る必要が無くなったとも考えられます。落葉後は新芽が出て綺麗になります。 孔雀椿(クジャクツバキ) 学名: Camellia japonica "Kujaku" 開花期: 3~4月 樹高: 2~4m 栽培敵地: 東北南部以南 愛知県三河地方の西尾の民家で栽培されていた椿で、1962年高津儀一氏の発見、加藤草樹園により命名された椿の中では新しい品種です。 濃紅色に白斑の入る八重蓮華咲き、中~大輪です。 葉は細長く、樹形は枝垂れ性です。 下は京都の庭園に植栽されていた「孔雀椿」」2016.4.3 樹性は枝垂れ性で多くが下向きに開花します。綺麗に掃除された庭では土壌が硬くしまり、生育が悪くなるようです。枝は立ち上がらず背丈は高くなりません。 下は京都府郊外の民家に植栽されていた孔雀椿。16.4.10背丈は4m位になっています。

4400 円 (税込 / 送料別)

紅~桃紅色の一重咲き椿(ツバキ) 紅侘助(ベニワビスケ)4.5号 苗木(d14)

※写真は見本品です。 写真は24年1月12日に撮影しました。 木の状態は季節によって変化いたします 241a-u ツバキ rd hi椿 紅侘助 学名: Camellia japonica linn CV.Beni-wabisuke 開花期: 11月~3月 原産: 関東地方で作られていた 樹高: 2~3m 栽培敵地: 東北南部以南 関東地方で栽培されていた椿で、原種は発見されておらず、藪椿(ヤブツバキ)と茶(チャ)との交雑種ではないかとする説もありますが、起源ははっきりしていません。 薄い紅色のワビスケ椿。「有楽」よりも濃い色です。 樹形は立ち性ですが枝は横張り性の素直な樹形になります。

1815 円 (税込 / 送料別)

結実しやすい品種山桃(ヤマモモ) 瑞光(ズイコウ) 6号 苗木

※写真は見本品です。 写真は25年5月31日に撮影しました。 木の状態は季節によって変化いたします 255d-u 瑞光(ズイコウ) 別名「こんどうもも」とも呼ばれ、6月下旬~7月上旬に熟する中生種で、毎年結実します。果実は極大で2.5~3cmになり、完熟すると暗紫色になります。他の多くの品種は、接ぎ木後約10年を経過しての結実となりますが、瑞光は4~5年で結実します。ヤマモモの中では果実が硬く日持ちがします。生食もできますが酸味が強くジャムやお酒などに加工にも適しています。 山桃(ヤマモモ) 瑞光 分類: ヤマモモ科ヤマモモ属の常緑高木 学名: Morella rubra"Zuiko" 原産: 中国大陸や日本 別名: 山桜桃 利用: 食用 鑑賞 実はイチゴノキの実に似ています。 開花期: 4月(果実の収穫は6~7月) 耐寒温度: -10℃ 樹高: 10~15m(自然環境の場合の樹高です。宅地の場合はこれほど大きくなりません。) 栽培敵地: 東北地方中部以南 瑞光(ズイコウ)は果実は大粒で果肉は硬めで甘酸っぱい野性味あふれる味のヤマモモです。 山桃独特のヤニ臭もありますので生食よりもジャムなど加工にも適しています。隔年結果性がなく、毎年多くの実をつけるのでよく栽培されている品種です。 常緑性の樹木です。小さいな花も咲き、果実は食用にできる樹木として家庭の庭によく植えられるようになりました。 亜熱帯性の果樹に分類されますが、寒さにも比較的強く、寒さで葉が少なくなることがありますが、関東地方以南の地域での露地栽培は問題ありません。 耐寒性は幼木は弱いのですが、大きくなると強くなり、仙台市や青森の弘前市にも植栽されているそうです。 日当たりのよい水はけのよく肥沃な土壌を好みます。日当たりが悪いと新芽は垂れ下がりがちになりだらしなく成長しますから、下のほうまでよく日が差し込むように剪定をします。 根にはバクテリア(マメ科の根粒菌とは異なり放線菌の仲間の窒素固定菌)が着生するので根粒ができます。 根粒菌が共生するおかげでマメ科の植物と同じで窒素分を固定するので、やせ地でも育ちます。施肥をするとさらによく育ちます。 生育は非常に早く、よく新芽を伸ばしますので、樹形を整えるためにも毎年剪定が必要です。 夏の終わりか秋に本年伸張した枝を半分くらいに切り詰めます。 受粉 雌雄異株の木は普通メス木1本では実がなりませんが、ヤマモモは風媒花で非常に多くの花粉を遠くまで飛ばすといわれます。一説では10kmとも言われるほどで、ほとんどの地域では雄株が無くても受粉結実しています。 当社で管理しているヤマモモも近くにヤマモモは見当たりませんが、いつの間にか実ができていました。植えられる場合は、同じ地域にヤマモモがあれば、受粉する可能性があります。 果実は生食のほか煮物、ジャム、砂糖漬けなどさまざまに利用できます。生食用は日もちが悪いため、あまり市場には流通しません。 ヤマモモの雄花 雌花

4950 円 (税込 / 送料込)

百合咲き椿(ツバキ) チュ-リップタイム 4号苗木(g07-1)

写真の商品をお送りします。 写真は24年3月8日に撮影しました。季節によって状態は変化します。243b-u ツバキ pk hi 花期:2月~3月ツバキ 椿 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木、 学名: Camellia 分布: 本州、四国、九州、アジア東部と南東部 開花期: 10月~5月(品種により異なる) 耐寒温度: -5℃~5℃(品種により異なる) 樹高: 5~15m 栽培敵地: 東北地方中部以南 適潤な肥沃な土地でよく育ち、成長は遅いが、耐陰性、耐潮性が強いので海岸地方に多い樹木です。 丈夫な性質の樹木で、自然の中でも多彩な色、八重咲き種があり、交配しやすいことから多くの園芸品種があります。 各地にツバキの名所があり、自生種の伊豆大島、高知県足摺岬、長崎県五島列島、などには群落があります。 また青森県平内町の椿山と秋田県男鹿(おが)市の能登(のと)山は「ツバキ自生北限地帯」として国の天然記念物に指定されています。 また、各地のお寺などにはよく知られた椿があり、大木は県の天然記念物になっているものも数多くあります。 椿の育て方 椿は常緑樹で暖かい地方に分布するものが花の咲いている季節でも移植ができます。 半日陰の排水のよい所を好み、過湿な所では根腐れをおこすので、盛り土をするか、溝などをつくり排水をよくしてから植えてください。 耐寒性もある丈夫な樹木ですが、北海道での栽培はできません。 また、暖地性の品種はもっと温かい地方でなければ植栽できないものもあります。 病害虫 椿やサザンカの仲間にはチャドクガが産卵することがあります。 4月下旬から6月上旬と7月上旬から9月上旬に発生し、卵から孵った幼虫は一塊になって葉の裏側の葉肉を食害します。 葉が白い絣のように見えますのでこのとき気づくと葉とともに虫を殺すことができまず、大きくなると全体に広がるので、殺虫剤散布となります。 幼虫は脱皮を繰り返すので、抜け殻の毒毛が木に残り触れるとかゆみを生じるので注意が必要です。 食害性害虫の説明はこちらです。 ツバキは常緑ですが、花後の春には古い葉を落とします。木の葉は病気のように見えます。 ある種の菌に犯されているわけですが、落葉する葉を雑菌から守る必要が無くなったとも考えられます。落葉後は新芽が出て綺麗になります。 椿 チュ-リップタイム 【学名】Camellia 【開花期】2月~3月 【原産】 園芸種 【樹高】2~3m 【栽培敵地】関東地方以南 チュ-リップタイムは、カメリア・ウイリアムシー(Camellia X williamsii)とツバキ(ヤブツバキ)とを交配して1981年にアメリカで発表された品種 なおカメリア・ウイリアムシーはツバキと中国原産のサルウィンツバキとの交配種 チューリップのような花形で鮮やかな桃色の一重猪口咲き(百合咲き)、中輪で、花つきが良く強健で育てやすい性質です。

1430 円 (税込 / 送料別)

椿(ツバキ) 紺侘助(コンワビスケ)5.5号 苗木(g03-2)

写真は見本品です。 写真は24年11月16日に撮影しました。木の状態は季節によって変化いたします2411b-u ツバキ mi ya 花期:12月~3月 暗紅色一重咲きの小輪筒咲き。 茶花として多く利用されているワビスケツバキのひとつです。ツバキ 椿 分類: ツバキ科ツバキ属の常緑中高木、 学名: Camellia 分布: 本州、四国、九州、アジア東部と南東部 開花期: 10月~5月(品種により異なる) 耐寒温度: -5℃~5℃(品種により異なる) 樹高: 5~15m 利用: 庭木、鉢植え(ポット苗) 適潤な肥沃な土地でよく育ち、成長は遅いが、耐陰性、耐潮性が強いので海岸地方に多い樹木です。 丈夫な性質の樹木で、自然の中でも多彩な色、八重咲き種があり、交配しやすいことから多くの園芸品種があります。 各地にツバキの名所があり、自生種の伊豆大島、高知県足摺岬、長崎県五島列島、などには群落があります。 また青森県平内町の椿山と秋田県男鹿(おが)市の能登(のと)山は「ツバキ自生北限地帯」として国の天然記念物に指定されています。 また、各地のお寺などにはよく知られた椿があり、大木は県の天然記念物になっているものも数多くあります。 椿の育て方 椿は常緑樹で暖かい地方に分布するものが花の咲いている季節でも移植ができます。 半日陰の排水のよい所を好み、過湿な所では根腐れをおこすので、盛り土をするか、溝などをつくり排水をよくしてから植えてください。 耐寒性もある丈夫な樹木ですが、北海道での栽培はできません。 また、暖地性の品種はもっと温かい地方でなければ植栽できないものもあります。 病害虫 椿やサザンカの仲間にはチャドクガが産卵することがあります。 4月下旬から6月上旬と7月上旬から9月上旬に発生し、卵から孵った幼虫は一塊になって葉の裏側の葉肉を食害します。 葉が白い絣のように見えますのでこのとき気づくと葉とともに虫を殺すことができまず、大きくなると全体に広がるので、殺虫剤散布となります。 幼虫は脱皮を繰り返すので、抜け殻の毒毛が木に残り触れるとかゆみを生じるので注意が必要です。 食害性害虫の説明はこちらです。 ツバキは常緑ですが、花後の春には古い葉を落とします。木の葉は病気のように見えます。 ある種の菌に犯されているわけですが、落葉する葉を雑菌から守る必要が無くなったとも考えられます。落葉後は新芽が出て綺麗になります。 椿 紺侘助 学名: Camellia 'Kon-wabisuke' 開花期: 2月~4月 樹高: 2~5m 栽培敵地: 東北南部以南 藪ツバキの系統で、樹形は立ち性、花は暗赤色の小輪筒咲きです。 枝は細めですが良く茂ります。 尾張地方には古木が多く、あちこちで栽培されています。 葉も小型で、細めです。

3300 円 (税込 / 送料別)